阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)作为一种渐进性神经退行性疾病,是全球痴呆症的最常见原因,预计到2050年全球患者人数将达到1.52亿,成为世界性的重大健康挑战。目前临床诊断金标准—磁共振成像(MRI)和正电子发射断层扫描(PET)存在设备昂贵、可及性差且难以检测早期病变等局限。尽管研究表明脑脊液和血液中淀粉样蛋白-β(Aβ)寡聚体水平的变化与AD进展密切相关,尤其是Aβ40和Aβ42被视为关键生物标志物,但现有检测技术如ELISA法存在灵敏度不足、操作繁琐等问题,无法满足早期诊断需求。

面对这一技术挑战,季华实验室单细胞分析技术与装备研究团队经过深入研究,成功开发出一种新型超支化滚环扩增(Hyperbranched Rolling Circle Amplification, HRCA)驱动适体传感器,实现了对Aβ40和Aβ42的超灵敏、多重检测。该技术突破传统检测方法的局限,将检测时间缩短至45分钟内,灵敏度达到pg/mL级别,为AD的早期诊断提供了潜在的有效解决方案。

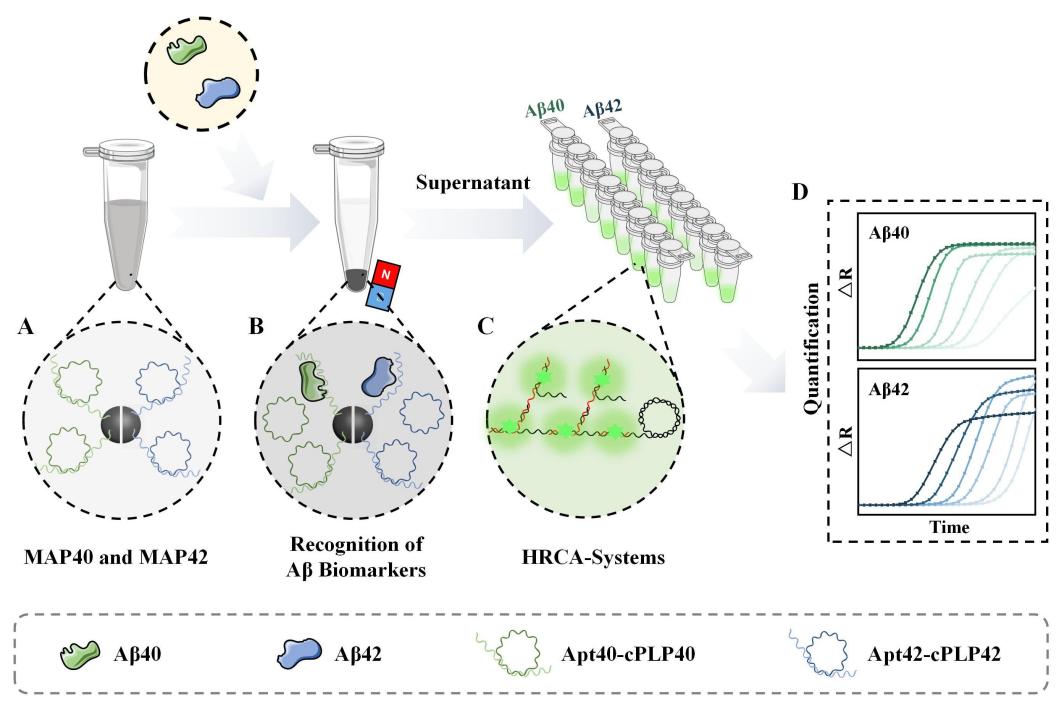

研究团队创新性地设计了由识别组件和信号放大组件构成的检测系统。识别组件由适配体环状锚定探针(Apt-cPLPs)复合物支持,信号放大组件则由超支化滚环扩增(HRCA)技术驱动。

该传感器的工作原理包括三个关键步骤:首先将适配体-环化锚定探针复合物修饰到磁珠表面形成MAP40或MAP42检测单元;当样品中存在目标Aβ时,引发复合物构象变化,导致cPLPs从复合物上解离;最后,释放的cPLPs作为模板启动HRCA反应,产生指数级放大的荧光信号,通过对拐点时间(Time of Inflection Point, TIP)的测量实现Aβ浓度的精确定量。

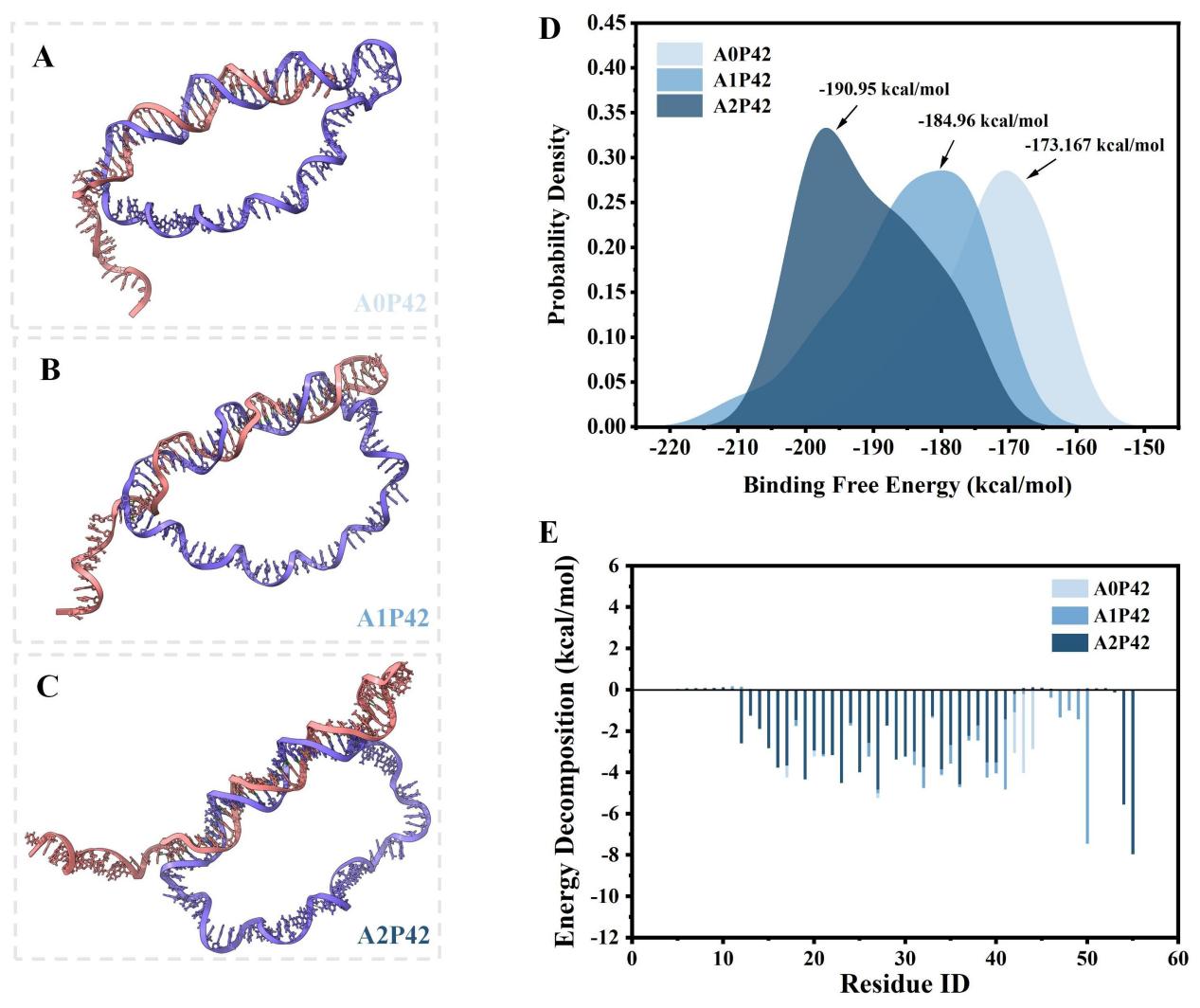

本研究的关键创新在于通过精准的分子工程优化,显著降低了检测的背景信号。团队在适配体末端引入一段寡聚dT序列后,Apt-cPLPs复合物的熔解曲线发生显著变化,杂峰降低,主峰增强,表明其热稳定性和结构均一性得到显著增强。

为深入理解这一现象,团队采用分子动力学(Molecular Dynamics, MD)模拟技术从自由能角度揭示了其内在机制。模拟结果表明,适配体延伸后提供了额外的结合自由能,使A2P42复合物的结合自由达到-190.95 kcal/mol,显著高于未延伸复合物的-173.167 kcal/mol,这主要归因于范德华力和极性溶剂化能量的增加。

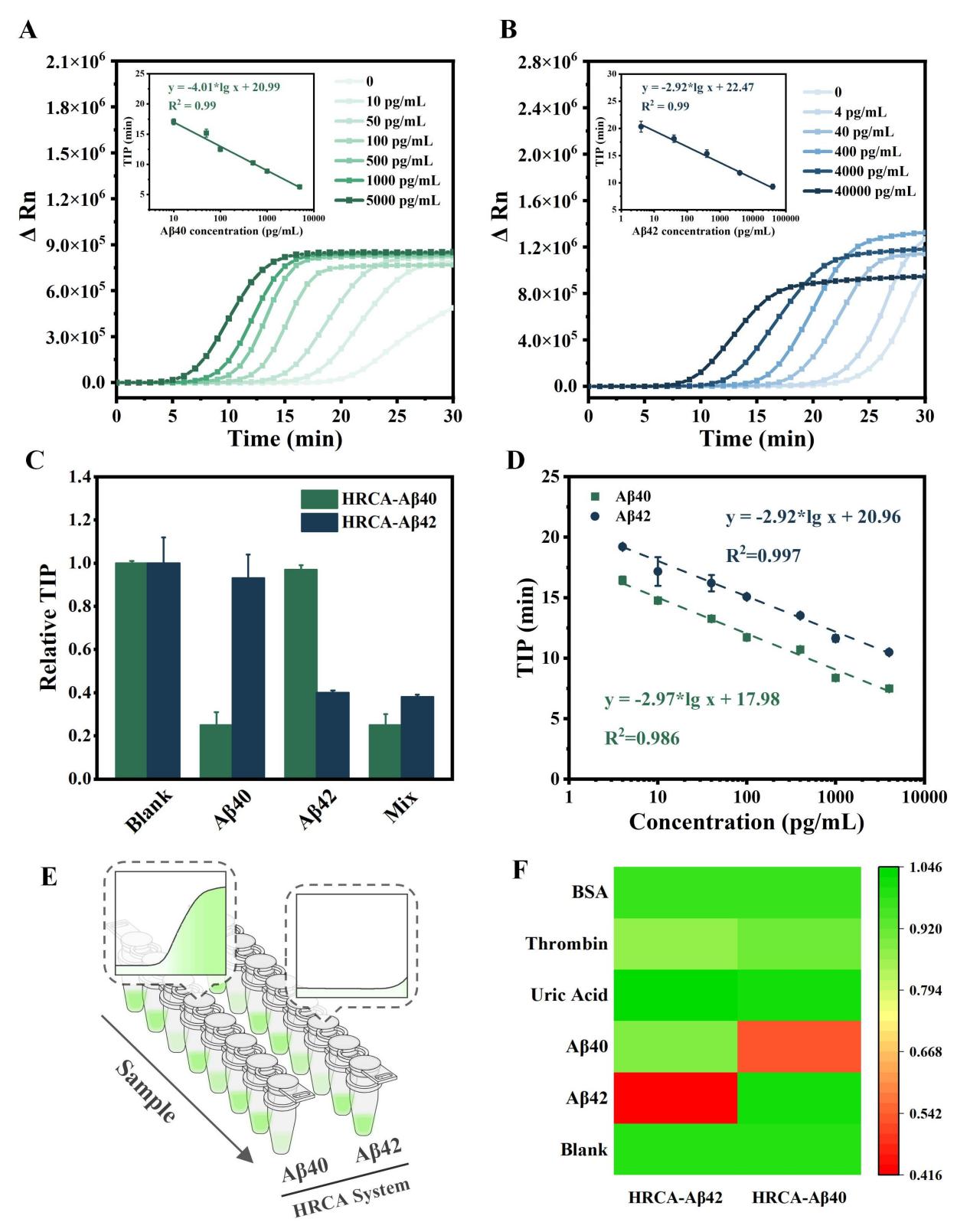

性能测试表明,该传感器展现出卓越的分析性能。对Aβ40和Aβ42的检测限分别低至2.48 pg/mL和0.27 pg/mL,线性范围宽达4个数量级。尤为重要的是,该平台支持在单一反应体系中同时、互不干扰地检测Aβ40和Aβ42,彰显了其高效的多重检测能力。传感器在面对复杂生物基质(如人工脑脊液和稀释血清)时,依然保持了高特异性和准确的回收率(92.32%-112.87%),证明了其良好的临床适用前景。

该研究成功开发了一种基于恒温扩增的超灵敏检测平台,融合了适配体的高特异性与超支化滚环扩增的强大信号放大能力,实现了对阿尔茨海默病关键生物标志物的精准测量。该方法具有灵敏度高、特异性强、检测快速(<45分钟)、成本低等优势,为AD的早期无创诊断和病程监测提供了强有力的技术工具。该工作以“Novel Hyperbranched Rolling Circle Amplification-Driven Aptasensor for Ultrasensitive Multiplexed Detection of Alzheimer's Disease Biomarkers”为题发表于化学传感器领域权威期刊《Sensors and Actuators: B. Chemical》(DOI:10.1016/j.snb.2025.137816,IF=7.7,中科院1区),季华实验室为第一单位,钟嘉俊助理研究员、王启伟博士分别为论文第一、第二作者,合作单位中国科学院苏州医工所顾桐旭副研究员和白鹏利研究员为共同通讯作者。研究工作得到了广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515110074)、广东省重点领域研发计划(2022B0303020001)和国家自然科学基金(52102099)的资助。